NEET: OLTRE LA SIGLA

Chi sono i NEET, storia e contesto del fenomeno

I NEET (acronimo di «Not in Education, Employment or Training») sono giovani che non studiano, non lavorano e non partecipano a percorsi formativi. Il tasso dei NEET rappresenta la misura principale di quanto una comunità sprechi e dilapidi il potenziale delle nuove generazioni, a scapito non solo dei giovani stessi ma anche delle possibilità di sviluppo e benessere del Paese.

Questa condizione di esclusione dal mondo dello studio, della formazione e del lavoro, più o meno temporanea, può essere il risultato di molteplici fattori: transizioni deboli tra scuola e lavoro, competenze maturate non allineate alle richieste del mercato, politiche attive frammentate e spesso inesistenti, perdita di fiducia nelle proprie capacità e nel sistema, disagio personale o familiare.

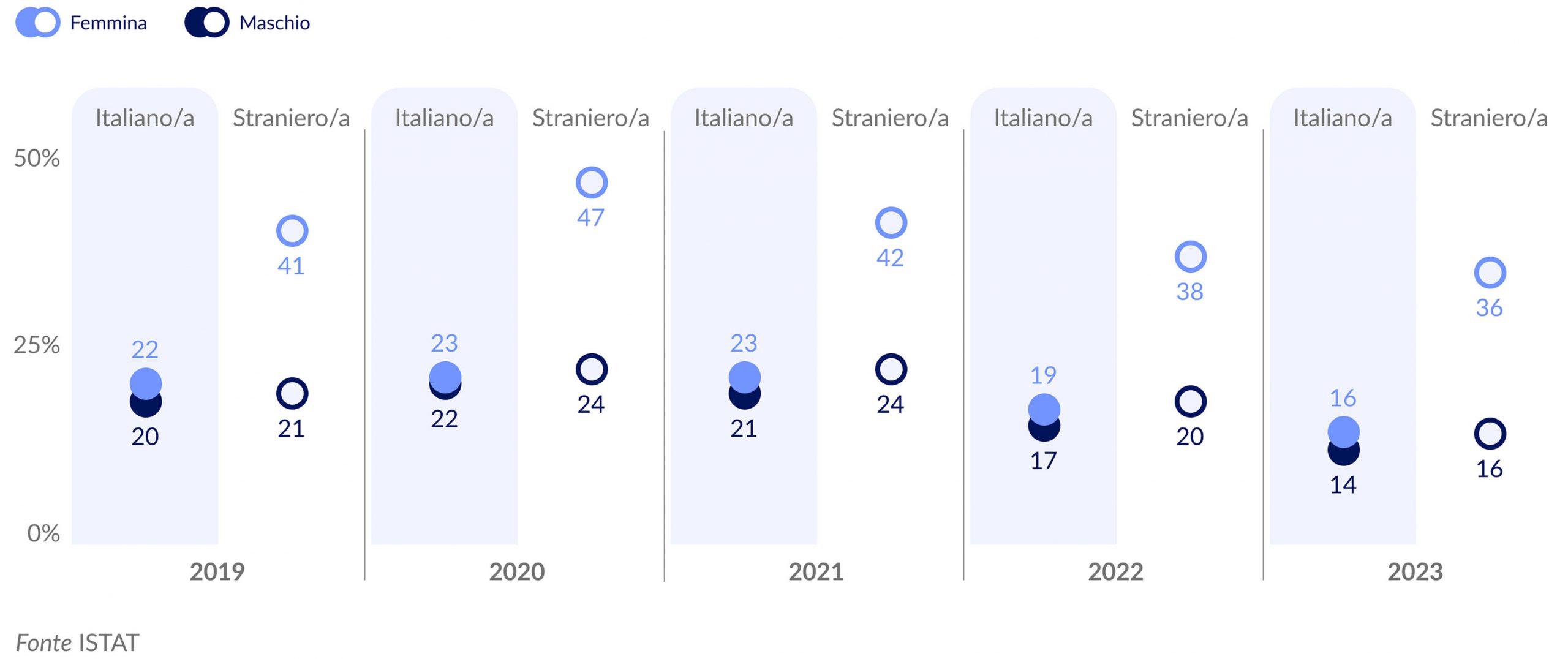

La probabilità di essere NEET cresce all’aumentare dell’età ed è maggiore per le donne e per le persone straniere, mentre si riduce all’aumentare del livello di istruzione.

É importante sottolineare che i I NEET non sono un gruppo omogeneo: si tratta, piuttosto, di una categoria eterogenea, costituita da persone con profili, esperienze e bisogni differenti. Comprendere che caratteristiche hanno questi giovani è il primo passo per costruire risposte efficaci e personalizzate, capaci di restituire fiducia e speranza a una generazione che ha tutte le potenzialità per essere protagonista del proprio futuro. È una sfida che richiede visione, determinazione e coraggio, ma che può aprire le porte a un mondo di possibilità.

LA

STORIA

Il termine NEET appare per la prima volta nel Regno Unito alla fine degli anni Novanta, in un documento governativo dedicato all’analisi dell’esclusione sociale.

Da allora la definizione è stata approfondita e condivisa, diventando un indicatore chiave a livello globale per misurare il coinvolgimento dei giovani nella formazione e nel lavoro: oggi, infatti, istituti di statistica ed enti internazionali come l’ILO (International Labour Organization), l’OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), il WEF (World Economic Forum) e l’Eurofound hanno adottato e codificato questa definizione per tracciare in modo coerente il fenomeno nei diversi Paesi, offrendo una base solida per sviluppare politiche pubbliche efficaci.

A seconda del contesto analizzato, vengono considerati come NEET i giovani tra i 15 e i 29 anni oppure tra i 15 e i 34 anni.

IL CASO

ITALIA

Nel 2024, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili, rientrava nella condizione di NEET il 15,2% dei giovani tra i 15 e i 29 anni residenti in Italia.

Pur a fronte di valori ancora rilevanti, si osserva una traiettoria di riduzione dell’incidenza. Il picco recente era stato raggiunto nel 2020 (23,7%), un anno caratterizzato dall’impatto della pandemia Covid-19: le ripercussioni dell’emergenza sanitaria non solo hanno innescato un brusco rallentamento dell’economia, ma hanno anche portato nell’immediato a un maggior abbandono scolastico, ampliando il bacino dei NEET.

Le conseguenze si sono protratte anche nel 2021. Dal 2022, grazie a una forte espansione dell’occupazione e al graduale ritorno alla normalità nella vita sociale, la quota dei NEET è andata diminuendo, scendendo al di sotto dei livelli pre-Covid, rimanendo tuttavia lontana dal target del 9% fissato per il 2030 dall’Unione Europea.

Figura 1 – Andamento del tasso di NEET (15-29 anni) per genere e cittadinanza

Approfondisci l’andamento

Quella dei NEET è una “popolazione” omogenea ma è attraversata da profonde differenze. Tra le giovani donne l’incidenza del fenomeno è maggiore: nel 2024 risultava in questa condizione il 16,6% delle ragazze 15-29enni, contro il 13,8% dei coetanei maschi, in sintonia con la forbice osservata anche negli anni precedenti.

Si tratta di un’evidenza interessante, legata ad alcune condizioni nella società italiana, ma con criticità peculiari: in Italia il tasso di occupazione femminile è infatti storicamente più basso rispetto a quello maschile anche in questa fascia di età (29,1% vs 39,4% nel 2024, un divario di 10,3 punti percentuali), seppur al tempo stesso la partecipazione della popolazione femminile all’istruzione sia più elevata (al 2023, ad esempio, era in possesso di un titolo di studio terziario il 37,1% delle donne tra i 25 e i 34 anni, contro il 24,4% dei coetanei uomini).

Ancora più ampia è la differenza legata alla cittadinanza: tra gli stranieri tra i 15 e i 29 anni, la quota di NEET si attestava nel 2024 al 23,7%, contro il 14,3% degli italiani. Il gap pone l’attenzione su come fattori sociali e culturali possano diventare un ostacolo all’ingresso – o al rientro – nel mondo del lavoro o alla partecipazione a percorsi formativi e di studio.

FOCUS SULLE SPECIFICITÀ ITALIANE

UNA NUOVA PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE

Volendo contribuire in modo significativo alla discussione e all’individuazione di interventi efficaci a contrasto del fenomeno NEET, insieme all’Advisory Board di Dedalo abbiamo ritenuto utile proporre una categorizzazione che fosse in grado di cogliere maggiormente alcune specificità italiane.

Partendo dalla categorizzazione proposta nel 2016 da Eurofound e, attraverso un’analisi approfondita del questionario della Forza di Lavoro dell’ISTAT (RFL), abbiamo individuato alcuni elementi che permettono di:

L’applicazione della categorizzazione Dedalo è stata possibile solo rispetto al contesto italiano con riferimento al 2024 (Figura 2).

Figura 2 – Distribuzione di NEET Italia (15-29; 15-34) per classificazione Dedalo comparate con categorizzazione Eurofound, anno 2024 [Fonte: elaborazione ODM Consulting su dati Istat]

Come evidenziato dalla Figura 2, prendendo a riferimento la fascia di età 15-34 anni, dei 2.078.705 NEET italiani registrati nel 2024, sulla base della classificazione Eurofound emergerebbe una prevalenza di:

Adottando la classificazione Dedalo prevale la dimensione di giovani NEET in condizione di:

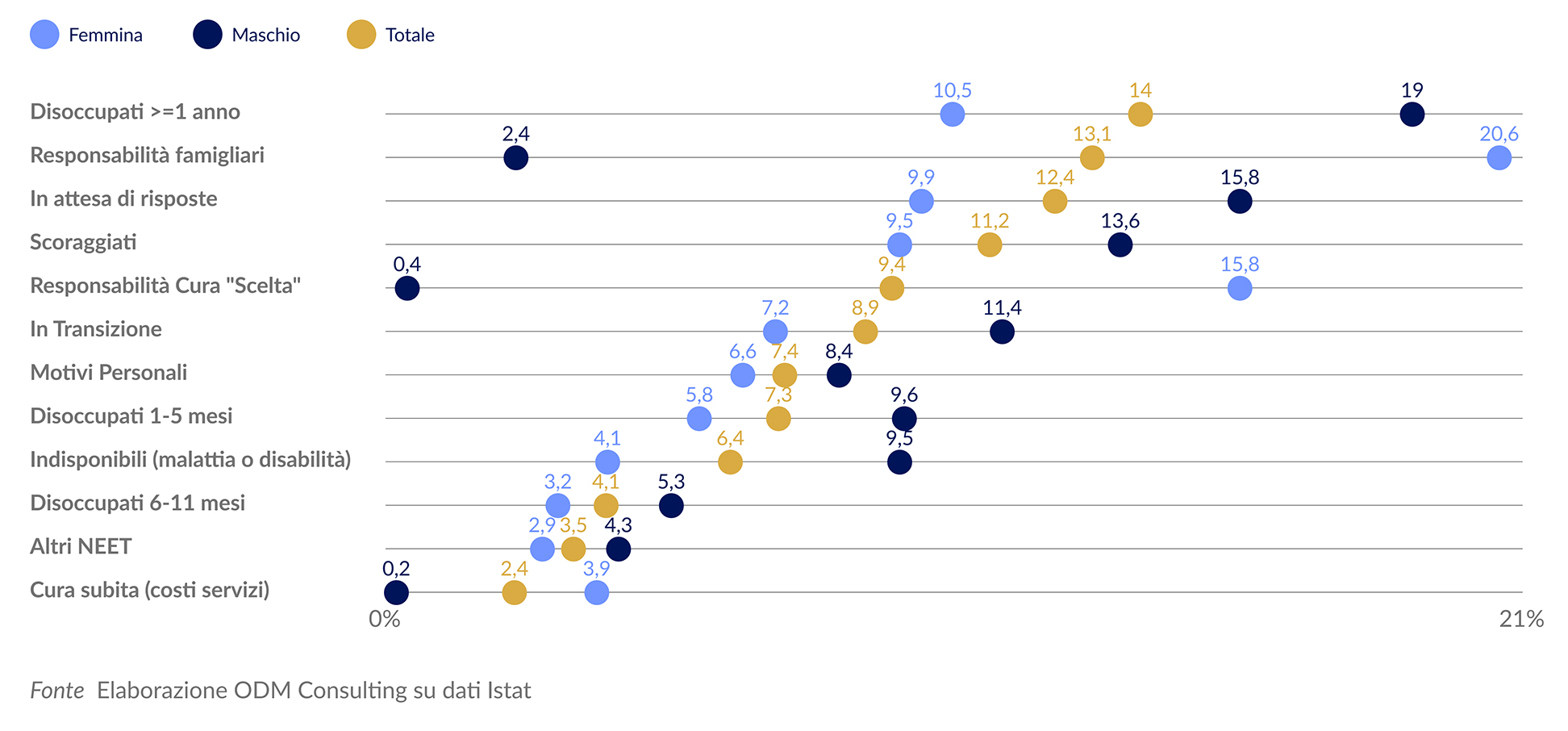

Figura 3 – Distribuzione di NEET Italia (15-34) per classificazione Dedalo per genere, anno 2024 [Fonte: elaborazione ODM Consulting su dati Istat]

Approfondisci l’andamento

Adottando la classificazione Dedalo, e guardando al dato italiano con riferimento alla classe di età 15-34 e all’anno 2024 per genere, emergono interessanti differenze rispetto alla distribuzione di NEET. Fra le giovani donne chi è in condizione di NEET lo è innanzitutto per responsabilità famigliari, che comprendono condizione di casalinga, volontà di dedicare tempo alla famiglia e alla casa, in attesa di diventare madre (20,6%), per carichi di cura scelti (15,8%) e da disoccupati di lungo periodo (10,5%).

Al contrario fra i giovani NEET prevalgono quelli disoccupati di lungo periodo (19%), chi è in attesa di risposte da candidature già presentate (15,8%) e chi è scoraggiato perché non pensa di trovare opportunità di lavoro in generale o in linea con le proprie aspettative (13,6%).